路况实在太糟糕,当我终于把车开到湄公河边,琅勃拉邦已经入夜,筋疲力尽的我只想好好睡一觉。

我在清晨醒来,推开蓝色的木制百叶窗,不远处就是静静流淌的湄公河,空气还微微有些凉意,我有些恍惚。在此之前我对老挝一无所知,但湄公河、百叶窗、窗外的芭蕉叶、旱季和雨季,以及巨大的热带植物,总是让我想起《情人》中的越南,那几乎构建了我对东南亚的所有想象。

凉意很快退去,高温开始统治整个城市,热气蒸腾,在这样的天气下闲逛并不是一件舒适的事,只好不时躲进路边咖啡馆吹着空调大喝冰饮。整条街都是这样的咖啡馆,餐厅和按摩店也密密当当,多是两层小建筑,色彩柔和雅致,这是法国人留下的风情。街上总有盛放的各色三角梅,高高的棕榈树,我钟爱的鸡蛋花,以及无处不在的寺庙。

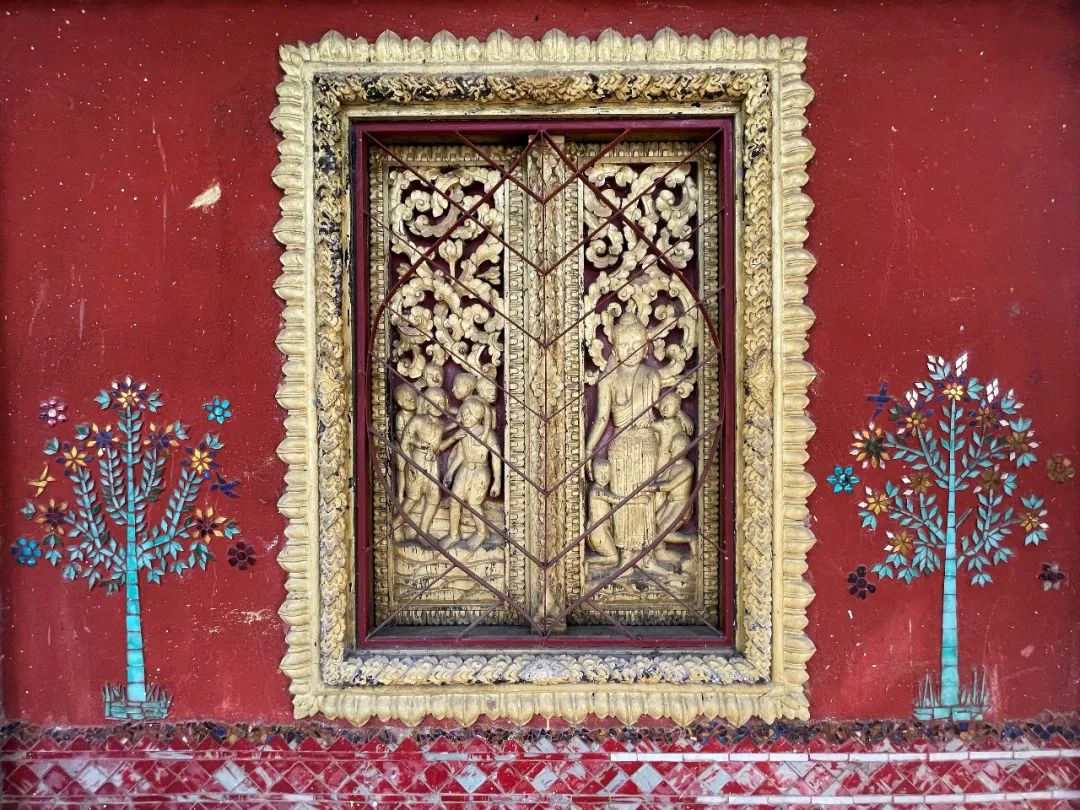

即使顶着36度的高温,我仍然被香通寺迷住了。这座始建于16世纪的寺庙面积并不大,也没有高台,主殿重檐低垂,几乎快要触到地面,线条流畅优美,完全不会给人以距离感和压迫感,整体设色以黑、金、褐为主,克制收敛。屋顶覆盖着整齐的小木片,这应该是老挝本地建筑形式,在时间的淘洗下已经有些斑驳,更增沧桑。有意思的是,寺庙大量采用琉璃亮片装饰,以及琉璃马赛克镶嵌画,在阳光下晶晶亮,很是活泼灵动,与香通寺整体造型和色彩呈现出的平静宽和与朴素形成有趣的反差。

其他寺庙也多是褐色与红褐色的屋顶,宽阔的屋檐,只是不再如香通寺这般低垂。老挝旧王宫中也有一座佛殿,矗立在高高的基座上,在街道上也可一览。造型依旧优美,在黑、金两色中加入了大量我喜欢的绿色,有一种低调的金碧辉煌。尽管这座佛殿修建于1963年,但屋顶也已斑驳,倒是让它比实际更有年代感。

客栈老板混迹东南亚多年,讲述的金三角故事很有可信度。他说布施一定要看看,于是我万分艰难地在早上五点钟爬起来,街上已经摆满了一排排小凳子,穿着本地服饰的年轻女性拿着布施所需的糯米饭和饼干叫卖,盛情难却的我也被塞了一份,稀里糊涂付了五万基普。年轻的姑娘引着我在一处板凳上坐下来,给我披上一条围巾。我有些局促,用手机查询了布施的注意事项,最终还是决定放弃,把糯米饭留在了凳子前,此时已经有成群的韩国和中国游客在导游的带领下排排坐等待僧人前来。

赤脚穿黄色僧袍的僧人们出来了,人们开始布施,游客追着僧侣拍照,我发现自己已经兴致缺缺,大概是这一条街参与布施的多是游客,给我感觉多少有些怪异。我对佛教持保留态度,看一切都带着审视和谨慎,对很多事情又很较真,注定无法参与其中,只能做一名不甚热情的看客。布施结束,人群逐渐散去,月亮还挂在天边,王宫中的佛殿平静地亮着灯。湄公河泛起淡淡的粉色,我沿着河边溜达回去,听到一路鸟儿歌唱,难得的凉爽与安静,这是琅勃拉邦对早起的馈赠,再把自己扔回床上睡一个大大的回笼觉。

琅勃拉邦要临近傍晚才会重新喧嚣起来。当我正午时分走在街上,似乎整个城市都陷入了昏睡,没什么车,也没什么人,甚至猫猫狗狗都趴着懒得搭理我,空气在阳光的炙烤下有些微的扭曲,时间彷佛也被扭曲了,停滞在热带的骄阳下。我独自看完遇到的一个又一个寺庙,在三角梅盛开的小饭馆下用餐,与来自全球各地的背包客漫不经心地交谈,爬上普西山看一栋栋彩色小洋房掩映在绿色的热带植物中,南康河穿城而过,橘红色的夕阳将湄公河染出诗意的黄昏,法式风情与东南亚传统在现代化进程中酿出的这一份平静与散漫,我又有些恍惚,我似乎开始逐渐理解琅勃拉邦了。

一位作者曾这样写道:琅勃拉邦应该比大溪地舒适,它的高更却迟迟没有到来。

2024.2.29 于老挝琅勃拉邦、万荣

香通寺

我的车车在琅勃拉邦街头

清晨街头的布施

我很喜欢的寺庙装饰

清晨老挝旧王宫中的佛殿

街头小饭馆&咖啡馆

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号